ナルボンヌの祭壇飾り

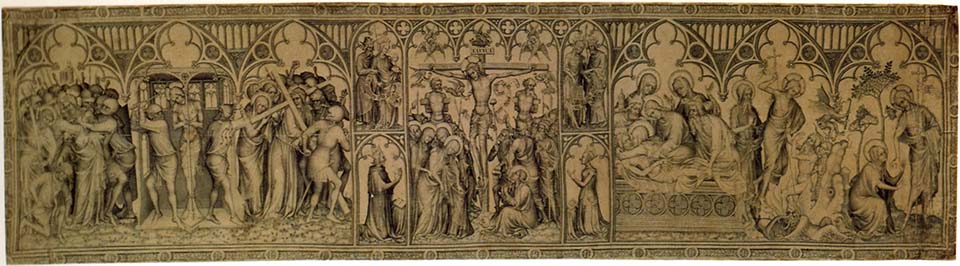

19世紀にナルボンヌで発見される以前のことは不明だが、縁飾りに繰り返されている文字Kと寄進者の王と王妃の肖像から、フランス王シャルル5世が、王妃ジャンヌ(1378年没)の生前、1375年頃に制作させたと推定されている。

横長の絹にモノクロームで受難の諸場面が描かれていて、四旬節用の礼拝堂装飾一式(シャペル)の一部だったとされている。

建築モティーフを枠組みにして諸場面を配置する13世紀以来の伝統に従っているが、シエナ派の影響が見られピュッセルの画風の延長線上の作品といえる。また登場人物の感情表現に見られる力強さには、北方から来た画家たちの写実的表現からの影響が見られる。

「ベリー公のいとも美しき聖母の時禱書」の最初の装飾を手がけた工房の親方をこの画家とする説は、様式比較から多くの賛意を得ているらしい。

賢王とも呼ばれるシャルル5世は学芸を奨励し、学者・文人に著作・翻訳を命じた。彼らによって挿し絵を入れ、装飾を施された写本は王に献呈された。シャルル5世が収集した写本は、父祖伝来の写本とともにルーヴル宮に集められ、今日のパリ国立図書館の基礎となっている。また城館の壁画や板絵の制作も命じているがほとんど残されていない。

世界美術大全集10 ゴシック2 1370年代

ナルボンヌの祭壇飾りの画家 ナルボンヌの祭壇飾り

1375年頃 絹 黒インク 77.5×286cm

フランス パリ ルーヴル美術館

横長の絹にモノクロームで受難の諸場面が描かれていて、四旬節用の礼拝堂装飾一式(シャペル)の一部だったとされている。

建築モティーフを枠組みにして諸場面を配置する13世紀以来の伝統に従っているが、シエナ派の影響が見られピュッセルの画風の延長線上の作品といえる。また登場人物の感情表現に見られる力強さには、北方から来た画家たちの写実的表現からの影響が見られる。

「ベリー公のいとも美しき聖母の時禱書」の最初の装飾を手がけた工房の親方をこの画家とする説は、様式比較から多くの賛意を得ているらしい。

賢王とも呼ばれるシャルル5世は学芸を奨励し、学者・文人に著作・翻訳を命じた。彼らによって挿し絵を入れ、装飾を施された写本は王に献呈された。シャルル5世が収集した写本は、父祖伝来の写本とともにルーヴル宮に集められ、今日のパリ国立図書館の基礎となっている。また城館の壁画や板絵の制作も命じているがほとんど残されていない。

世界美術大全集10 ゴシック2 1370年代

1375年頃 絹 黒インク 77.5×286cm

フランス パリ ルーヴル美術館